个人工作室

个人工作室

个人工作室

个人工作室

企业管理公司

企业管理公司

企业管理公司

税务律师事务所

法务律师事务所

“工资薪金所得”与“劳务报酬所得”两个税目如何明确区分,是一个公认的难点问题,许多税务争议由此产生。虽然新的个人所得税法实施后,这两项所得要合并计算纳税,但作出明确区分仍然有重要意义。

一、新个税法下两项所得区分必要性

“工资薪金所得”与“劳务报酬所得”存在以下重大区别,导致区分必要性仍然存在:

1、扣缴义务人预扣预缴方式不同。两项所得在预扣预缴时的减除项目、适用预扣预缴税率方面都有很大不同。(详见《个人所得税扣缴申报管理办法(试行)》(国家税务总局公告2018年第61号)如果不能在两者之间作出有效区分,扣缴义务人将不知所措,税法执行缺少确定性。另外,会影响纳税人货币资金的时间价值。

2、纳税人最终承受税负不同。上文提到的扣缴比例只是一个预缴比例,具体税负的计算需要年终合并计算,多退少补,预扣预缴比例对于最终税负的确定并无影响。但是两项所得计入综合收入总额的数额不同,工资薪金为全额计入,而劳务报酬则是将扣减20%后的余额计入。这决定了两项所得的定性对纳税人的实际税负会造成差异。

二、两项所得为什么容易混淆?

下面以案例形式分析两项所得不同的税务处理方式,并分析实务中混淆的原因。

张二工是A公司财务经理,月收入6000元,缴纳社保。同时担任A公司的外地子公司B公司财务经理,B公司每月发放工资4000元,无社保。张二工如何缴纳个人所得税?

观点一:两项所得都是工资薪金所得

全年综合所得收入为(6000+4000)×12=120000,按税法规定计算减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额;适用相应的超额累进税率算出应纳税额,综合被扣缴的税款,多退少补。

依据:《个人所得税法》第十条:“有下列情形之一的,纳税人应当依法办理纳税申报:……(六)非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得;……”(原《中华人民共和国个人所得税法》第八条:“个人所得超过国务院规定数额的,在两处以上取得工资、薪金所得或者没有扣缴义务人的,以及具有国务院规定的其他情形的,纳税义务人应当按照国家规定办理纳税申报”。新旧个人所得税法都认可从两处以上取得工资薪金所得)

《个人所得税法实施条例》第二十八条:“居民个人取得工资、薪金所得时,可以向扣缴义务人提供专项附加扣除有关信息,由扣缴义务人扣缴税款时减除专项附加扣除。纳税人同时从两处以上取得工资、薪金所得,并由扣缴义务人减除专项附加扣除的,对同一专项附加扣除项目,在一个纳税年度内只能选择从一处取得的所得中减除。”(注:原《中华人民共和国个人所得税法实施条例》第三十九条:“在中国境内两处或者两处以上取得税法第二条第一项、第二项、第三项所得的,同项所得合并计算纳税”。新旧实施条例都认可从两处以上取得工资薪金所得)

《国家税务总局关于印发〈个人所得税自行纳税申报办法(试行)〉的通知》(国税发[2006]162号)第二条:“凡依据个人所得税法负有纳税义务的纳税人,有下列情形之一的,应当按照本办法的规定办理纳税申报:(二)从中国境内两处或者两处以上取得工资、薪金所得的”。

观点二:从A公司取得的收入为工资薪金所得,从B公司取得的收入为劳务报酬所得

全年综合所得收入为(6000+4000*80%)×12=110400,应纳税额的计算公式同上。

依据:《国家税务总局关于个人兼职和退休人员再任职取得收入如何计算征收个人所得税问题的批复》(国税函[2005]382号):“个人兼职取得的收入应按照“劳务报酬所得”应税项目缴纳个人所得税”。

在旧个人所得税法下,由于工资薪金所得适用3%-45%的超额累进税率,而劳务报酬所得适用20%固定比例税率,所以收入高的人倾向于适用劳务报酬所得,收入低的人倾向于适用工资薪金所得;新个人所得税法下,两项所得都适用综合所得的超额累进税率,但劳务报酬所得20%的扣减比例,税负更轻,应该更受青睐。

两项所得混淆的原因:

适用依本文来看,两项所得混淆的原因有二:

1、两项所得的对价都是或主要是个人劳动的对价,难以分清。这是产生混淆的社会原因、天然因素。

2、相关政策文件区分逻辑不清晰、互相矛盾,甚至可以说没有逻辑。这是制度原因、人为因素。

综上,从概念表述分析,两者区别在于以下几点:

一是双方合同关系不同。劳动合同受《劳动法》和《劳动合同法》等法规的强制性规定约束,双方必须在上述法律规定的框架内约定权利义务,用工单位依法为劳动者缴纳社保,劳动报酬受国家最低工资标准的要求;劳务合同关系受《民法通则》、《合同法》等民事法律影响,强制性规定较少,尊重民事主体意思自治。用工单位和劳动者是平等的合同主体,不受劳动法等法规的强制性约束,没有为劳动者缴纳社保的法定义务。劳务报酬按合同约定,没有保底要求,甚至劳务提供者有可能因为违约承担违约责任而赔付违约金,即劳务报酬为负。

二是劳动的独立性不同。个人服从用人单位劳动制度管理,不能自由安排劳动时间、地点等过程要素的(但双方受劳动合同法强制性规定约束),取得工资薪金所得;个人与用工单位是平等的合同关系,用工单位只对劳动成果作出要求,个人可以自行安排劳动时间、地点的,取得劳务报酬所得。

三是劳动报酬计算方式不同。工资薪金以劳动时间为基础,根据劳动绩效作上下浮动。劳动报酬受国家最低工资标准的要求;劳务报酬以合同约定价款为基础,违反约定者承担违约责任,劳务提供者有可能因为违约承担违约责任而赔付违约金,即劳务报酬为负。

(二)从收入额的确认方式分析

《个人所得税法》规定,劳务报酬所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额;而工资资金所得以全部收入为收入额。

从这个侧面可以反观两者的区别在于,取得劳务报酬的对价除了消耗的劳动力以外,一般伴随着附随成本,比如自行购买辅助材料的成本、自备劳动工具的损耗等,所以税法规定了20%的费用扣除;而取得工资薪金则除了消耗的劳动力以外基本没有其他成本发生,所以税法没有规定费用扣除,而是全额计入收入。这体现了税法分辨两项所得的角度。

(三)两项所得的根本区分

综合以上分析,影响工资薪金所得和劳务报酬所得的区分因素可能有以下几种:劳动合同关系还是劳务合同关系?劳动者提供劳动过程是否独立?计酬方式以时间为基础还是以合同约定固定价款为基础?是否发生除人力消耗以外的其他成本?

但本文认为,分析到此,问题还是没有解决。一个法律规则要发挥最基本的效用,确定性成为为重要,让大家明白是怎么回事、怎么在实践中落实,以规范社会关系,发挥其预设作用。

因为提炼出的是四个标准,而不是一个根本标准。而在这四个标准不能完全一致的情况下,仍然还是没有结论,问题仍然存在。接下来我们要分析的就是在这四个标准中或之外,什么是决定性的根本标准?

对这四个标准分而述之。

1、劳动合同关系还是劳务合同关系?

如果事实上是一种关系,但通过策划,签订了另一种合同,或者根本没有签合同,税法如何判断?税务机关不可能在法定机关作出专业认定或责令用工单位纠正违法行为后再作税收征免决定。

2、劳动者提供劳动过程是否独立?

事实上,这个标准也不是绝对靠谱。工薪阶层也完全可以采用灵活的工作时间和工作地点。比如前几年为了躲避严重的雾霾,有的软件企业允许员工在家里完成工作任务,不能因为缺少工作纪律监督或工作地点灵活的原因就否认双方的劳动合同关系。

3、计酬方式以时间为基础还是以合同约定固定价款为基础?

计酬方式的约定,有很大的策划设计空间,而且在两种计酬模式并存时,如何确定哪一种是基础可能会发生困难。

4、人力消耗以外是否发生其他成本?

这个成本不好量化,比如劳动者自费买一双手套作为劳保用品,算不算发生了成本?以此为标准,两种所得之间可能存在筹划、互相转化的空间。

四个标准都有合理性,但也都有明显的缺陷。本文认为,将计酬方式标准进一步完善,或许是一个可操作的方案。

用工单位为了获得劳动者的劳动,可以选择建立劳动关系合同或者劳务合同两种合同,两种选择各有利弊。劳动关系合同最大的优点是确保劳动关系稳定,能获得可预期的、日渐成熟的劳动力团队;最大的缺点是要承担人力成本运行中的潜在风险,比如支付法定的社保费和最低工资,即便劳动者提供的劳动未创造出用工单位预期的效益。

而劳务关系与其恰好相反,用工成本较小、较灵活,只承担合同风险,没有最低工资给付义务。如果提供劳务的合同相对方未能按约定交付劳务成果,可能得不到任何补偿,甚至可能发生物料损失、商业机会损失的赔偿风险,并承担合同约定的其他违约责任。由于这种关系的不稳定性,用工单位不能持续获得稳定的人力资源供给。

鱼和熊掌不可兼得,这不失为一个能有效制约用工单位选择用工模式的方法,也可能成为一个相对客观的辨识度较高的区分两种应纳税所得的标准。

在辨别劳动关系还是劳务关系上,劳动法也并没有给出比较好的辨析度高的区分标准,本文建议,以用工者是否承担最低劳动报酬义务为标准来区分劳动合同关系还是普通的劳务合同关系。在资管产品的增值税规则中有一条,以是否保本作为是否课税的标准:保本投资征增值税,不保本的不征增值税。这两个标准之间似乎有异曲同工之妙。

四、结论

“工资、薪金所得”和“劳务报酬所得”的区分是税收实务的难点,相关法律法规未明确定义,相关政策文件也没有在理顺逻辑的基础上给予进一步明确,导致众多税收争议。

劳动者和用工单位是否建立劳动合同、提供劳动过程是否独立、劳动者是否发生额外成本等形式标准,都与判断劳动者所得类型相关,但找出最本质的区别点,是解决问题的根本路径。

用工单位是否承担给付最低工资的风险,可以作为判断两者关系并据以判断所得税目的根本标准。其优点在于,做到有效区分,成就一个规则有效的基础;更在于,和其他形式标准的合理性发生契合。

本文讨论基础是解释论,不是立法论。税法概念早已矗立多年,如何解释是立法者、司法者、执法者和纳税人的共同使命。立法者的解释是第二次立法,其权威性无可争议。法律适用的过程本身就是一个法律解释的过程,法律适用离不开法律解释。在立法者解释缺位的情况下,其他三方均可以踊跃解释法律,言之有理即给分。

如果立法者觉得本文有理,可以考虑修改法律使其进一步明确;如果司法者、执法者和纳税人觉得本文有理,可以在税收实践中直接参考,只是解释税法、适用税法而已,无需担心违反税收法定原则。

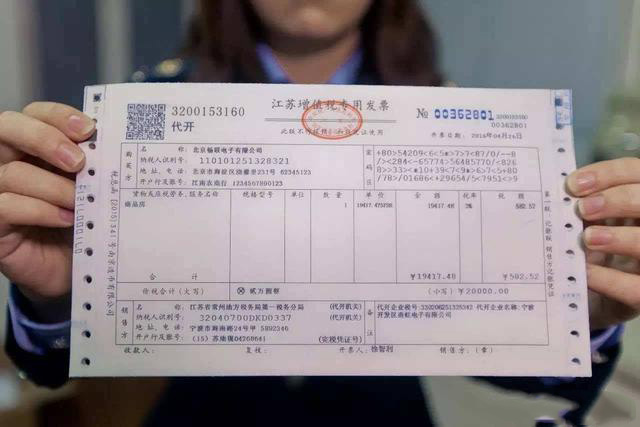

源恒税务师事务所办事效率就是快,退税半年就搞定!