企业管理公司

企业管理公司

企业管理公司

企业管理公司

谢老

税务律师事务所

企业管理公司

.jpg)

个人工作室

其他

个人工作室

税务律师事务所

法务律师事务所

财会公司

财会公司

财会公司

企业管理公司

法务律师事务所

个人工作室

个人工作室

税务律师事务所

企业管理公司

法务律师事务所

财会公司

企业管理公司

W公司土地增值税清算代理案例

一、初次接触,疑云重重

2015年9月的一天,我与程总一起,来到W公司旗下广州城市公司的办公楼,W公司 总部设在深圳市,也算是地产界的一家名企大佬,此次我们受广州公司财务总监周总的邀 请是来洽谈一个土地增值税清算项目业务的。见到周总稍闲聊了几句,他便将我们请到小 会议室,叫来了负责这个项目的税务经理刘经理,由刘经理对项目情况进行汇报:“项目 位于广州市的B区,这个项目的清算被派到地税局的稽查局进行审核,2014年4月就已经交 了土增清算资料和清算鉴证报告,税务局一直认为有很大风险,一年多时间了,清算没有 什么进展,税务局问题提了一大堆,我们也一一回复了,但最终却不了了之,他们就是不 肯出结论。我们希望你们所能快点介入协调沟通,将这个项目的清算结束,这个项目从开 发到现在也很多年了,房子也全都卖完了,想赶快清了,不想再拖下去,我们的人力物力 要投入到新项目上去。”

我问:“都是些什么问题呢?”

刘经理:“说项目住宅楼层高超过3米,不是普通住宅了,不允许享受普通住宅的 优惠。”

我说:“正常来说房子一般都是3米的层高呀,你们这个盘怎么会超3米呢?那你们 是公寓吗?”

刘经理:“不是公寓,规划设计时层高就是5米,业主可以加隔层,产权证是70年 ,住宅用地。”

程总:“我们还是按照我们所的工作思路来吧,先对项目做个全面的项目体检,摸 清楚项目的详细情况,下一步由我们所全权代理应对税务局,你们配合提供资料就行了。 ”

初步接触,感觉疑惑多多:这个项目真还挺特殊的,既是建造一般的住宅,怎么会 层高高于3米呢?层高过高就要被认定为非普通住宅么?有这样的税法政策吗?为什么这个项 目是在稽查局审核呢,地产企业正常不都是大企业局或重点税源科主管的么?审核了一年多 ,应该提出了很多问题,不可能只是层高过高这一个问题呀,还有没有其它的别的问题 呢?

二、深入实地,全面了解项目情况

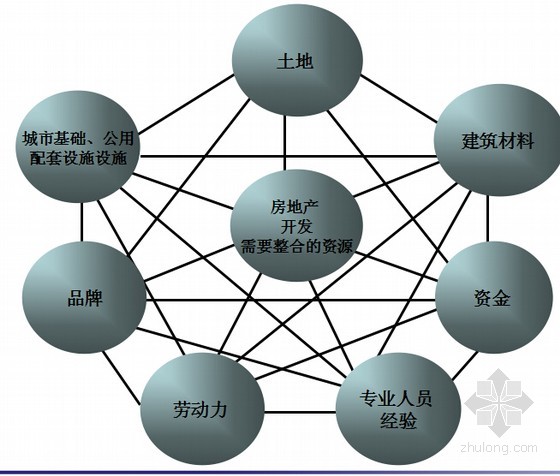

2015年10月,刚过完国庆,我带领团队就开始投入到W公司的这个项目了,我们去 企业现场查看了企业证照、记账凭证以及其它原始资料,我们了解到:该项目于2006年招 拍挂拿地,当时拍下来是一块“地王地”,仅是土地出让金一项就花了4亿元,楼面地价高 达5300元/平方,商住用地,一楼建底商,二楼以上建住宅,设有地下车库。2008年开始预 售 ,截止2012年住宅和商铺全部卖完,地下车库也只剩少量的几个车位了。看了施工许可 证和测绘表,住宅的建筑面积范围在60方-90方,户型不等,面积不等,但是显示住宅建筑 层高4.95米。我们测算了一下,发现地价占到总成本的59%,建安成本占总成本30%,其余 各项成本合计占总成本的11%,地价成本如此之高,项目盈利空间有限,导致土增清算出现 退税。

我们再审核了前事务所的土增税鉴证报告,显示收入11亿,可扣除成本10亿,普通 住宅增值率14%,享受低于20%则免税的优惠政策,果然,项目清算需退税1200万元。我们 针对收入和成本进行了细致的审核,没有发现什么大的问题,偶尔有个别凭证缺发票,金 额也不大,经审核,收入数、成本数、发票数还有合同都进行了对应,列支的开发成本都 有合同、发票和付款凭证,企业会计核算很正规,账册资料也保管得很好,不愧是上市公 司,管理挺规范的。

查完这些,我心里基本有底了,除了项目所建的住宅层高超高了这个问题外,其余 我暂时还看不出什么大问题,但又一想:“这么正规的企业,这么正常的退税,怎么却还 这么艰难呢?按说W公司还算是有名气的大企业,难不成还有我们所不知情的情况?!

我们咨询企业办理这个项目的有关人员,想更多了解前面沟通的情况,企业的人员 的回答是:“你们不用管我们怎么做的,你们只管按你们自己的方式做,我们看结果就行 了。”做代理就是这样,给钱的永远是上帝!带着这些疑惑,我想我们必须得上一趟税务局 ,那里说不定有我们要的答案。

三、税企面对面,一齐排疑点

从企业做完项目体检后,我们便约税务局审核组人员见面。金秋十月的某个周二一 早,我们所长和我还有企业的刘经理,一行三人来到税务局,由刘经理引见我们认识审核 组王科长和审核员蔡小姐,主审蔡小姐说因为这个盘是要退税的,大企业局非常谨慎,所 以将项目移交到稽查这边来了,她是多年的老稽查,土增税清算也做过很多个,但像这样 的盘还是第一次碰到,而且这个盘貌似有些特殊,有几个问题税企之间还没有达成一致意 见:1、项目住宅按测绘面积来看是属普通住宅,但实际情况是住宅楼层高达4.95米,中间 还加了隔板,80方的住宅就变成了160方,到底按普通住宅清算还是按非普通住宅清算?2、 加装隔层板与Z集团签订的装修合同显示:“受小业主委托代收代付”,所发生的1800万成 本能不能列支?3、还有样板房的装修成本,据我们所知,项目样板房是拆掉了的,这部分 成本具体是多少?

基于以上这些疑点,税务局审核组人员觉得存在着较大的执法风险,尤其是加装了 隔层,业主买一平方米变成了实得两平方米,能否还让该项目享受普通住宅优惠?审核人员 认为不能随便草率地出结论,我们所长立马说:“那是,那是,我们非常理解你们的工作 ,在你们看来必须要消除这些风险才给出结论,我们其实也是一样的目标,我们代理这个 项目,也希望将风险化解掉,双方目标一致,接下来,我们全力配合你们的工作,搜集证 据,化解风险,早日将这个项目清算结案。”

四、税企完美配合,共同消除风险

通过上次与税务局人员的接洽认识,算是接上头了,以后就由我全权来代表企业与 税务局人员进行对接,怎么先解决他们心里的第一个非常大的疑惑:“非普OR普通”呢?

先找政策依据,先将广州市关于普通住宅的政策判断标准找出来:“2005年6月1日 ,广州市国土资源和房屋管理局、市财政局、市地方税务局联合发布通知确认,广州市享 受优惠政策普通住房标准必须同时满足三个条件:1、住房小区建筑容积率在1.0以上;2、 单套住房建筑面积144平方米以下(含144平方米);3、实际成交价格低于同级别土地上住房 平均交易价格的1.2倍以下(含1.2倍)。”历年来,因广州市并未公布过住宅平均交易价, 故实际政策执行操作方面只是把握了前面两个条件,第3个价格条件,因没有参照标准,实 践中无从判断。

再找证据,我将该项目楼盘中普通住宅的业主找了几户出来,要企业配合提供这几 户业主的产权证及契税缴税单,好在企业资料保管齐全,统统都保留了业主档案,很快就 从档案室里把这些资料拿到了,看到产权证上写着“普通住宅”,契税单上写着按1%的税 率(首套低于90平米1%,普通住宅1.5%,非普通住宅为3%)缴纳的契税,我心里就有谱了。

抽个时间,约了主审蔡小姐,当我把这些资料提交给蔡时,她看完资料也就明白我 想表达的意思了,她说:“这些既然是有政策规定,那咱们就按规定来,主观判断反而会 给自己带来执法风险,既是税企双方都不承认这个隔层,那么另外加装隔层的成本是不能 算进去,企业是否同意剔除?”,我心想,她说得也有道理,既是认定普通住宅,自然是按 一层的面积来算,加装的隔层必然不认,我迅速盘算了一下,就算剔除这1800多万的成本 ,企业仍可退税900多万,于是经过权衡,表示企业方同意将该部分成本剔除。

至此,项目情况进展还算顺利,眼看着配合税局主审人员工作也很成功到位,至 2015年12月,该项目审核已经历时一年多了,我们向税务局表达了希望年底结案,他们也 说会争取到今年结案。

五、一波三折,税务代理都不会那么顺利

做过稽查的人员都知道,有两道程序,审核人员审完后,要将所有资料移交审理组 人员进行复核,复核完成后,与企业交换意见,然后分局会议讨论,最后出具清算结论。

12月中旬,该项目移交到了审理组,我便继续跟进审理组,可是在审理组那边看到 的居然是清算补税823万元,why?!,一个退税的报告,怎么被调成了补税?咋调的?还完全 没有跟我这个主要经办人员提过!

于是,我问审理组负责人张科:“这个项目为什么被调成了补税,能给个理由吗? ”她说:“这个你要去与审核组主审蔡小姐沟通,我们这边只负责对审核组报上来的数据 进行加减乘除的复核以及政策把握,如果企业对该数据有异议,要与原审核组人员确认。 ”我跑去找审核组蔡小姐,问她为什么项目被调成要补税?这时,她给我出示之前企业经办 人员提交的一个企业写的《关于土地价的情况说明》,内容显示该项目交纳的地价没有包 含地下车库部分,同意地下车库不分摊地价,这样一来,导致非住宅部分增值率升高很多 ,故项目由退税变为了补税。

蔡小姐还将土地出让合同里约定的条款:“本合同项下地价总额尚未包含地下空间 的地价”指给我看,然后跟我解释按照穗地税函[2012]198号第十五条:“对于能够按不同 房地产类型直接归集的,清算时按不同房地产类型直接归集扣除项目金额。”故,土地成 本审核时采用的直接归属法进行扣除的,将清算报告里的地价平均分摊法改为了直接法。 似乎,这一切都无以辩驳,辛辛苦苦忙活了大半年时间,被企业这个没有跟我们交底的一 纸说明打回“解放前”,既然企业之前就同意这个地价直接归属法,那也就预计到是补税 的,换而言之,企业之前的经办人与税务局达成过某种默契,但是这些过程都满着我们, 却给我们下达的目标是一定要退税,绝对不能补税,压抑着内心翻滚的思绪,我装做虚心 请教主审蔡小姐:“您能不能将调整了的这个版本让我拿回去学习学习呢?”拿到补税版本 的清算表,从税务局出来,“怎么办”?!这三个字就一直萦绕在我耳边。

六、测算有利方案,找到依据力挽结局

回到公司,反复推敲税务局的说法:国土出让合同里出让金没有包含地下部分而没 有分摊地价这个理由是多么的充足合理到无以反驳,既然是这样,只是在别的地方找突破 口了。这个时候是最考验税务师专业功底的时候了,如果找不到政策依据和突破口似乎就 只能接受税务局给的这个现实了,退税1200多万变成补税820万,内外相差2000多万呀!

将从税局拿回来的清算申报表经过仔细核查,终于发现还有一个可以争取的点,那 就是地下车库之前是按套内面积进行申报的,税务局的调整数也是基于套内面积进行的, 广州市的土地增值税政策关于地下车库有按建筑面积的新政策,实践中很多企业还是沿用 之前的老方法按套内面积来申报,税务局一般也没有提出来不可以按套内面积,事实上, 地下车库的建筑面积远大于套内面积。本项目地下车库如果按建筑面积分摊成本,非住宅 部分成本就增加了,增值率也就降下来了,这样一来,补税的报告又成了退税的了,于是 进行新一轮的测算后,看到测算表显示的退税970万,我终于长舒了一口气,如果这个地下 车库的建筑面积能争取下来,那么项目还是可以退税,既定的目标还是可以完成的。

于是,第二天,我就带着按建筑面积法分摊地下车库成本的新的清算表来到税务局 ,约见了主审核人员蔡小姐和王科,他们却说还要请示市局,还说企业既可以按套内面积 也可以按建筑面积来报。一般来说,税务局人员遇到退税他们就觉得很大风险,会很谨慎 地对待,甚至本着“宁可多收,不可少收”的原则来执法,都是为了一份工作,我也表示 理解,但是企业的利益又有谁考虑呢?

经高人指点,认为我们这个案子的突破口应该还是在审理科,审理科的职能决定他 们要对政策把关,当企业对审核组那边适用的政策提出异议时,审理科要正确把握政策, 终于,在几次与审理科沟通后他们认同了我们的方案,后来,由税务局进行内部沟通,审 理科人员说服审核组人员,同意按土地成本专属、地下车库建筑面积法来出结论,最终, 于2016年12月30日企业退税到账970万元,圆满结束本次代理。

2017年1月25日

源恒税务师事务所办事效率就是快,退税半年就搞定!